Músculos y liberación femenina. ¿Es el Fisicoculturismo una forma de liberación de la mujer?

Se ha dicho, y no sin razón que el físicoculturismo femenino representa un tipo de resistencia a los estereotipos occidentales sobre la feminidad y lo que significa lo femenino. Sin embargo, en contra de lo que es aparente pero no real, el físicoculturismo femenino no ha querido ser una amenaza contra los estereotipos y percepciones sobre la feminidad pues los estudios realizados con entrevistas a competidoras así lo demuestran y porque desde los organizadores de las competiciones de esta disciplina tampoco se ha propuesto tal cosa.

No conocemos muchos deportes en los que la mujer haya tardado tanto en incorporarse, quizá con la excepción del rugby y curiosamente del fútbol (decimos que curiosamente porque el fútbol no es un deporte de fuerza, y en los deportes de fuerza tradicionalmente la mujer ha tardado más en incorporarse). La aparición de la mujer a este deporte puso en jaque las estructuras sociales y de género que existían hasta entonces. Supone por tanto un especial interés su análisis sociológico.

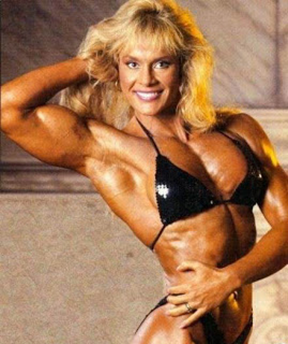

El fisicoculturismo femenino se abrió paso en medio de una etapa de liberación femenina, coincidiendo con movimientos sociales de mitad de los años ochenta y principios de los años noventa, la puesta en acción de leyes antidiscriminatorias y la tímida aceptación pública de atrevidas mujeres deportistas decididas a luchar contra las diferencias entre sexos, buscando una estética similar a la que los hombres estaban consiguiendo en esa época, una estética hipervoluminosa.

Habían pasado casi cien años desde que el físicoculturismo moderno fuera creado como disciplina deportiva y de espectáculo por Eugen Sandow, Bernarr Macfadden y Florenz Ziegfeld, y por fin la mujer tomaba la decisión de practicar este deporte y participar en las competiciones de exhibición, al igual que durante esos cien años lo habían hecho los hombres. Es curioso que hubiera pasado tanto tiempo para que se produjera esa igualación de sexos en este deporte. Obviamente, mujeres culturistas, incluso con una importante musculatura hipertrofiada, las ha habido siempre, pero eran tal minoría que apenas pasaban desapercibidas, integrando en el mejor de los casos el amplio elenco de excentricidades circenses y de vodevil, en este caso como mujeres forzudas o strongwomen. En cualquier caso, no ha habido competiciones oficiales hasta los años ochenta del siglo pasado, es decir, prácticamente un siglo después de que el prusiano Eugen Sandow fijara en Estados Unidos el canon de este deporte moderno.

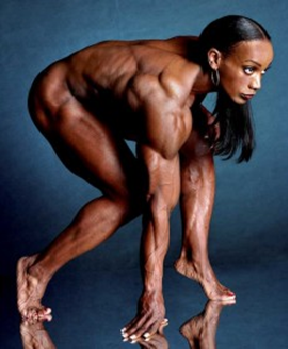

No hay otros motivos que no sean el rechazo social para que la mujer haya tardado tanto en tener visibilidad en este deporte. La iconografía socialmente simbólica de la supermuscularidad significa poder, pero hasta ahora solamente, o preferentemente, poder masculino. La naturaleza iconográfica de la forma muscular masculina ha sido una característica importante en la configuración occidental masculina desde la Antigua Grecia, tal como puede apreciarse en la estatuaria clásica. La estética culturista femenina supone una eliminación, o al menos un borrado parcial, de los rasgos identitariamente femeninos tal como han sido fijados por esa configuración occidental predominante, pero sin que ello suponga una forma de transexualización: las mujeres culturistas se presentan como mujeres, no como trasuntos de hombres, reforzando las poses eminentemente femeninas y portando múltiples abalorios que refuercen su lado femenino (Lowe, 1998), aunque su imagen esté más cerca de lo que es generalmente aceptado en la ideología dominante como masculino que de lo femenino. Además, no hay reivindicación de liberación homosexual: las mujeres culturistas, al menos las profesionales, que son las que más predicamento social tienen, no se reivindican como homosexuales; el físicoculturismo no ha sido utilizado por estas mujeres como un cauce por el que manifestar una identidad sexual.

Vemos que todo ello es contradictorio para lo que inicialmente pudiéramos todos pensar: la presentación de la mujer culturista es heterosexual pero la imagen percibida es de intersexualidad.

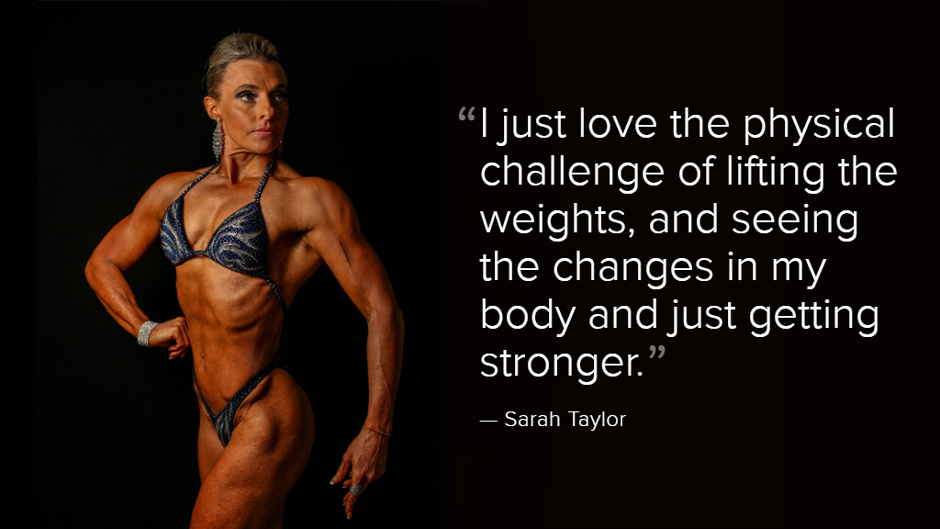

En efecto, las profesionales más importantes como Carla Dunlap, Cory Everson o Lenda Murray son heterosexuales, están casadas con hombres y son madres heterosexuales de familia (Lenda Murray incluso se exhibe orgullosa como joven abuela), que nunca han mostrado reivindicaciones homosexuales. Pretenden irradiar una imagen claramente heterosexual, y no la esconden. Carla Dunlap y Cory Everson se fotografiaban asiduamente con parejas masculinas en competiciones mixtas, reforzando esa idea. Por tanto, aunque estas mujeres transgreden límites de género, tal como es éste entendido, no se reconstruyen de acuerdo a una identidad de género opuesta. Los seguidores de estas deportistas conocen ese hecho identitario e identifican su imagen, en consecuencia, como inequívocamente heterosexual. Además, buena parte de la poderosa industria que hay detrás de esta actividad deportiva -según entendemos- es evidente que no quiere que la misma se utilice como plataforma de reivindicación homosexual, buscando siempre una presentabilidad social ecuménica, como un deporte asexuado que pueda ser practicado en cualquier parte del mundo, por cualquier raza, con cualquier religión; y así hay cristianos, musulmanes, judíos, budistas, taoístas, etc. que practican este deporte. Más que una reivindicación sexual, la industria quiere y ha querido siempre una reivindicación puramente olímpica, esto es, netamente ecuménica.

El movimiento social lésbico no ha tomado esta actividad deportiva como manifestación social. Motivos hay varios: por un lado, la industria que hay detrás tiene aprendida la lección derivada de la persecución de las revistas beefcake de los años cincuenta, en las que con la apariencia de presentar modelos culturistas se servía una disimulada pornografía homosexual. Además de las restricciones legales existentes entonces y los condicionantes de género existentes hoy día, la exhibición de un evidente homoerotismo podría suponer rechazo en parte de los posibles consumidores de estas revistas, que podrían hacer proselitismo en contra de ellas si notan que son homoeróticas. Piénsese que esta industria tiene carácter mundial, y que hay muchos países y muchas sociedades en las que todavía la homosexualidad y sus manifestaciones representan rechazo social, cuando no son reprimidas por las autoridades. La industria sabe bien que no controlar ese aspecto puede ser contraproducente para su negocio. Es mejor mantener una doble imagen: la que todos ven, abiertamente heterosexual, y la que otros quieran ver, contemplando los modelos con interés homoerótico pero en privado. Esa lección conlleva que al aparecer muchos años después el físicoculturismo femenino no se quiera cometer el error de ser portavoz de ideas abiertamente lésbicas, dejando al goce privado de las posibles consumidoras de estas revistas, la representación homosexual.

En cualquier caso, este interesante problema social de identidad de género surgiría en los años ochenta y noventa.

Donde sí ha actuado de forma importante el físicoculturismo femenino es en la equiparación de las formas masculina y femenina que conllevan un subtexto de rechazo a la idea protectora del hombre, por tanto a uno de los principales valores de identidad de género de nuestra sociedad. En efecto, en las sociedades modernas son las máquinas las que realizan el trabajo físico duro, por lo que el desarrollo de fuerza muscular en el hombre no tiene sentido práctico utilitario sino estético. En la medida que las mujeres consiguen esa misma imagen estética que la que consigue el hombre, se rompe la idea del cuerpo masculino y la imagen de protección que rige en las sociedades patriarcales.

Los inicios del fisicoculturismo femenino se asemejan a lo que hoy en día conocemos como fitness. Las competiciones culturistas femeninas eran más bien una competición de belleza y figura, no una competición culturista propiamente dicha, al menos una competición culturista extrema. En las fotografías de los grandes campeones anteriores a los años ochenta, en que aparecían las ganadoras de los concursos equivalentes en categoría femenina, siempre aparecían mujeres con una estética claramente femenina y tradicional, lejos aún de la hipertrofia muscular que aparece en los años ochenta. Sería entonces cuando el máximo desarrollo de los músculos representaría a las verdaderas guerreras de este deporte. Pero sería también entonces cuando este deporte entraría en un callejón sin salida, que haría cuestionarse los principios sobre los que la mujer se había incorporado al físicoculturismo hipertrófico. Surgió un problema de estética, de aceptación social de esa estética que, si bien durante cien años había sido aceptada en un hombre, en una mujer resultaba no tanto. La idea de feminidad, de sensualidad, de belleza femenina tradicional, parecía estar reñida con un desarrollo excesivo de la musculatura. Era difícil encontrar mujeres que, teniendo un gran desarrollo muscular, conservaran esa idea de feminidad, sensualidad y belleza femenina tradicional. Era difícil porque precisamente el martirio dado al cuerpo para conseguir esa musculatura lo que hacía era destruir todo rastro de feminidad, sensualidad y belleza tradicional. Habría que acostumbrarse, pues, a un nuevo canon estético, adicional a los dos cánones estéticos barajados en las exhibiciones de este tipo: en el hombre la hipertrofia muscular, en la mujer un cuerpo fibroso pero no masculinizado. Mientras las mujeres conseguían cuerpos muscularmente muy parecidos al de los hombres, se perdía su identidad femenina, y, lo que es peor, hacía cuestionar al público la razón de ser de un deporte en que la mujer se convierte muscularmente en hombre, pero sin perder algunas de las características físicas de las mujeres. Así, los seguidores masculinos de este deporte veían a una mujer con un cuerpo muscular similar al de sus campeones favoritos, pero que en muchos casos conservaban sus senos. Además, el uso excesivo de agentes químicos y hormonales provocaban efectos devastadores en la mujer, especialmente en el rostro, que se convertía en un rostro claramente identificado como de hombre, ocasionando rechazo estético.

A lo largo de la historia en nuestra sociedad el cuerpo femenino ha sido considerado de constitución débil y patológica. Ser sexo femenino y ser fuerte es algo que viola los códigos tradicionales de lo que se ha entendido como femenino. Gil Calvo sostiene que la mujer es consciente de que nuestra cultura, a través del cine, la publicidad, la literatura, etc., le impone mostrarse atractiva: «En efecto, parecer bella y elegante, resultar atractiva y encantadora o poseer gracia seductora, es algo que cuesta. Cuesta trabajos, renuncias y sacrificios; y cuesta constante disciplina, rigor ascético y alerta vigilante. ¿Y para qué todo ese calvinismo corporal, esa búsqueda de la gracia salvadora, esa pasión por la redención personal? Pues para poder acceder a la más elevada dignidad de pertenecer a una relación amorosa y participar apasionadamente en ella, incrementando al máximo para ello los sacrificios (luego los paradójicos beneficios) que el amor exige y procura» (Gil Calvo).

Al final, estos sacrificios en pos de la belleza tienen como fin favorecer una relación con el otro sexo, pero también se busca una satisfacción personal y la aprobación de las propias compañeras de sexo». Pero todo esto no se produce, al menos de esa manera, en el físicoculturismo femenino, en el que la atracción sexual se convierte en una atracción de la carne, una carne que se comparte con el género masculino. La mujer tiende las mismas tácticas de atracción de género que los hombres, combate en su mismo campo de batalla, con sus mismas armas, lo cual provoca un choque ideológico y cultural manifestado a través del aspecto estético. En realidad, cuando se critica los físicos de estas mujeres no se critica porque sean feos o repugnantes, pues siguen el mismo canon estético que los hombres culturistas, sino por ese rechazo ideológico del rol que ha de ocupar el hombre y la mujer, tal y como sostiene la ideología dominante. Pero no es infrecuente que ese rechazo se verbalice a través de argumentos supuestamente estéticos.

Más ampliamente, consultar el libro FISICOCULTURISMO. Orígenes antropológicos y connotaciones filosóficas, Madrid, Dykinson, 2019.